एक आलोचक के रूप में, नामवर सिंह की किताबों से अधिक उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता रहा है... उनके समूचे व्यक्तित्व में एक शैलीगत भव्यता के दर्शन होते हैं.

Trending Photos

)

जिसमें खोई थी नींद मीर ने कल

इब्तिदा फिर वही कहानी की

हिन्दी आलोचना के सूर्य प्रो. नामवर सिंह ने मीर तकी मीर की इन पंक्तियों को अपनी किताब ‘कहानी-नयी कहानी’ के एक आलेख में उद्धृत किया था. दुखद है कि अब नामवर जी इस संसार में नहीं हैं लेकिन उनकी शख्सियत की कहानी इन पंक्तियों में निहित भाव की तरह बार-बार दुहराई जाती रहेगी. भारतीय साहित्य जगत में वे हिन्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय आलोचक के रूप में वर्षों से जाने जाते रहे हैं. किसी लेखक के बारे में उनकी छोटी-सी टिप्पणी भी साहित्य की दुनिया में उसकी निर्विवाद स्वीकृति के रूप देखी जाती रही है.

खुद के बारे में उन्होंने कहा था, ‘हर साहित्यिक दौर को अपना आलोचक पैदा करना होता है. मैं जिस पीढ़ी का आलोचक हूं, उसके बाद की पीढ़ी का आलोचक नहीं हो सकता.’ लेकिन सत्य यही है कि उनके बाद की पीढ़ी में शायद ही कोई आलोचक स्वयं को उनके कद के बराबर खड़ा कर सका हो. फिर मीर याद आते हैं-

यार लोगों ने बहुत ज़ोर ग़ज़ल में मारा

न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब

प्रो. नामवर सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यायल नई दिल्ली के भारतीय भाषा केन्द्र के प्रथम हिन्दी विभागाध्यक्ष थे. तब से अब तक जेएनयू का हिन्दी विभाग उनके नाम का पर्याय बना हुआ है. साठ वर्षों से भी अधिक का उनका सक्रिय साहित्यिक जीवन हिन्दी के अकादमिक जगत में एक विरला उदाहरण है. ‘इतिहास एवं आलोचना’ तथा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत ‘कविता के नए प्रतिमान’ नामक उनकी पुस्तकें हर दौर में प्रासंगिक बनी रहेंगीं.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एमए की कक्षा के दौरान छायावाद पर लिखा उनका डिजर्टेशन आज भी हिन्दी आलोचना की एक अतुलनीय पुस्तक है. उनके इस कार्य की स्मृति में भारत के समस्त विश्वविद्यालयों में एमए के अंतिम सत्र में इस प्रकार का डिजर्टेशन लिखना अनिवार्य कर देना चाहिए. उनके शोध्-कार्य ‘हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग’ को भी हर शोधकर्ता को पढ़ना चाहिए. संभव है कि इससे प्रेरणा पाकर हिन्दी विभागों के शोधकार्यों की साख लौट सके.

एक आलोचक के रूप में, उनकी किताबों से अधिक उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता रहा है. इस दृष्टि से वे हिन्दी आलोचना की वाचिक परंपरा के अंतिम शिखर थे. इस बात पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए कि हिन्दी साहित्य के लोकवृत्त में इस परंपरा का आगे किस रूप में विकास किया जा सकता है.

नामवर जी के समूचे व्यक्तित्व में एक शैलीगत भव्यता के दर्शन होते हैं. उनसे जब भी जो भी मिला इस भव्यता के आकर्षण से बंध रहा. सन 42 के स्वतंत्रता-संघर्ष की याद दिलाता उनका खादी का लिबास हो या बनारसी पान से सजी उनकी ट्रेडमार्क मुसकान. मैंने जब भी उन्हें देखा या मैं जब भी उनसे मिला मेरे जेहन में दो शब्दों की अनुगूंज सदैव बची रही- बौद्धिक और अकादमिक. इस अनुगूंज में ग्रामीण और नागर संवेदना में एक साथ पगी चश्मे के पार्श्व से झांकती उनकी आंखों को कौन जन भुला सकेगा. प्रसंगवश मैंने एक बार उनसे मुक्तिबोध की कविता में आई गणित की शब्दावली के पीछे किसी विशेष दर्शन की उपस्थिति की संभावना के बारे में पूछा तो बोले कि इस तरह हमने नहीं देखा लेकिन इस तरह विचार हो सकता है. किसी विचार-सूत्र को विकास देने के लिए उनकी इतनी सी सहमति भी पर्याप्त होती थी. देश-विदेश में फैले उनके अनेक शिष्य साहित्य और समाज के संदर्भ में उनकी सहमतियों और असहमतियों को अपने-अपने ढंग से विस्तार देते रहे हैं. हिन्दी साहित्य की परंपरा में इतना विस्तृत शिष्य-परिवार कम ही आलोचकों को नसीब हुआ है.

हिन्दी के साथ-साथ उर्दू के साहित्य में भी उनका दखल निरंतर बना रहा है. उर्दू साहित्य के नामचीन लेखकों एवं आलोचकों से उनकी मैत्री तथा प्रगतिशील लेखक संघ से उनकी संबद्धता के अनेक किस्से हैं. ऐसे किस्से उन पर केन्द्रित अनेक पत्रिका-विशेषांकों एवं पुस्तकों में यत्र-तत्र बिखरे हैं. उन्हें किसी एक पुस्तक में संकलित किया जाना चाहिए.

हिन्दी-उर्दू के अकादमिक जगत में संवाद की जो परंपरा नामवर जी ने कायम की है हमारा दायित्व है कि हम उसकी निरंतरता बनाए रखें. उनके लेख ‘बासी भात में खुदा का साझा’ को लेकर उंगलियां उठती रही हैं लेकिन यह भी याद रखा जाना चाहिए कि पिछले कई वर्षों से वे हिन्दी विभागों के पाठ्यक्रमों में हिन्दी और उर्दू साहित्य को एक ही प्रश्न-पत्र में साथ-साथ पढ़ाए जाने की पेशकश करते रहे हैं. कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों में यह परंपरा है लेकिन भारत के किन हिन्दी विभागों में ऐसा हो रहा है या हो सकता है, यह खोज का विषय है. हिन्दी विभागों के वर्तमान अध्यक्षों को इस ओर चिन्तन करना चाहिए. नामवर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि एक भी विभाग में यह आदर्श स्थापित किया जा सके.

नामवर जी 1967 से राजकमल प्रकाशन की पत्रिका ‘आलोचना’ के संपादक/प्रधान संपादक रहे हैं. इस समय हिन्दी के साहित्यिक मैदान में इस पत्रिका के क्या मायने हैं? क्या यह अपने पुराने गौरव-समय को दोहरा सकने की स्थिति में है? यह देखा जाना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में कौन-से ऐसे रचनाकार हैं जो इस पत्रिका में प्रकाशित होने के कारण स्थापित हुए हैं. साहित्य की नयी बहसों को उत्प्रेरित करने में इस पत्रिका की ओर से पहल होनी चाहिए. आशा है नए संपादक नामवर जी के नई कविता-युग के आलोचक-व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करेंगे.

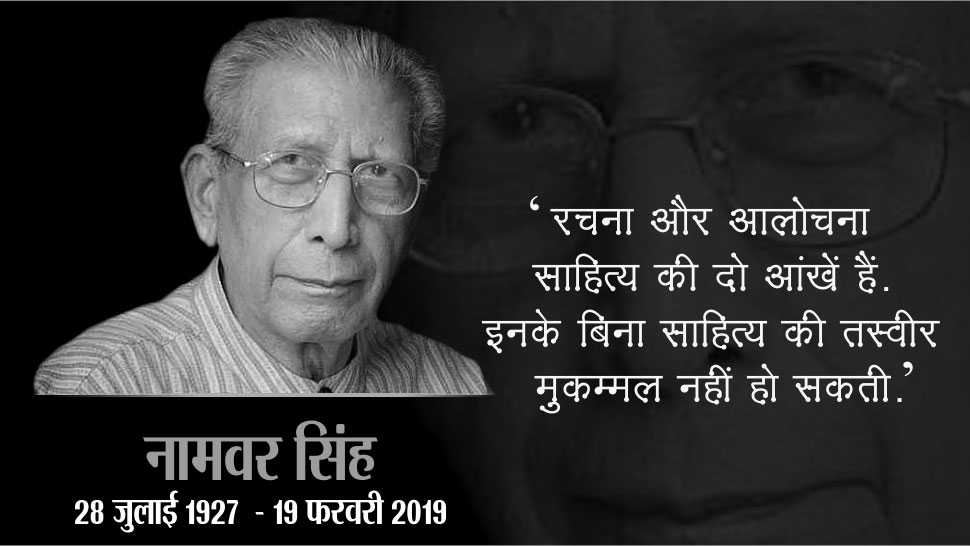

नामवर जी ने 88 वर्ष की आयु में एक साक्षात्कार में रचना बनाम आलोचना की पुरानी बहस को नया आयाम देते हुए पते की बात कही थी जिसका निचोड़ यह है कि रचना और आलोचना साहित्य की दो आंखें हैं. इनके बिना साहित्य की तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती.

इसमें कोई संदेह नहीं कि साहित्य का वर्तमान समय नामवर जी के इस दृष्टिकोण के प्रकाश में विश्लेषण की मांग करता है. 19 फरवरी 2019 को 93 वर्ष का जीवन जी कर वे जमाने से विदा हो गए हैं लेकिन हमारे लिए जमाने से दो-दो हाथ करने की साहस भरी सीख छोड़ गए हैं. प्रिय बंधुओं-

सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो

अभी टुक सो गया है रोते-रोते

(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में हिन्दी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं)

(डिस्क्लेमर: इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं)