গল্পস্বল্প: জহরের কপালে চুম্বন এঁকে দিয়ে সুচিত্রা সেন বলেছিলেন, তুমি চলে গেলে চার্লি!

দিব্যেন্দু ঘোষ

দিব্যেন্দু ঘোষ

|

Updated By: Aug 12, 2020, 09:42 AM IST

দিব্যেন্দু ঘোষ

|

Updated By: Aug 12, 2020, 09:42 AM IST

দিব্যেন্দু ঘোষ

১৯৭৭-এর ১১ অগাস্ট। মেডিক্যাল কলেজ থেকে একটা শোকমিছিল এগোচ্ছিল বিধান সরণি ধরে। বেথুন কলেজের সামনে এসে থেমে গেল মিছিলটা। মিছিল একটা গাড়ির মুখোমুখি। গাড়ি থেকে নামলেন সুচিত্রা সেন। ধীর পায়ে লরিতে উঠলেন। সেখানে নিথর শুয়ে এক কঙ্কালসার দেহ। যে দেহ সুগার, লিভারের অসুখ আর তিন তিনবার জন্ডিসে ঝাঁঝরা। রমা নীরব তাঁর বন্ধুকে দেখে। ধীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি চলে গেলে চার্লি!' তার পর নিচু হয়ে ছোট্ট একটা চুম্বন এঁকে দিলেন বাংলার চার্লি চ্যাপলিনের কপালে। জহর রায়কে এই নামেই ডাকত রুপোলি দুনিয়া। কিন্তু বাংলার চার্লির অন্তিম যাত্রায় ইন্ডাস্ট্রির লোকজনকে খুব বেশি দেখা যায়নি। হাতে গোনা কয়েকজন সতীর্থ। কেন এই অবজ্ঞা! দুরন্ত এক শিল্প আর তার অসামান্য শিল্পীর এই নিয়তি, এই পরিণতি তো হওয়ার ছিল না। কিন্তু দুরন্ত পণ্ডিত, শৌখিন জহরকে ভীষণ পছন্দ করতেন সুচিত্রা। বন্ধুর কাছে বারবার 'রেডি উইট চুটকিলা' শুনতে চাইতেন। সেই মহানায়িকা তাঁর সমস্ত স্টারডম ঝেড়ে ফেলে ছুটে এসেছিলেন প্রাণের বন্ধুর শেষযাত্রায়। চোখের কোল কী নিদারুণ ভিজেছিল! কেঁদেছিলেন হাউ হাউ করে। বারবার বলেছিলেন, 'চার্লি, তুমি এভাবে চলে যেতে পারো না!'

বাংলার চার্লি

বাংলার চার্লি কি আর সাধে নাম হয়েছিল! চ্যাপলিনের এক-একটা ছবি আট-দশবার করে দেখতেন। দুনিয়ার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডিয়ানের প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি মুভমেন্ট গুলে খেতেন জহর। দাঁড়িপাল্লায় তুলেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মাকেও! ১৯৫৮ সালে মুক্তি পায় 'ভানু পেলো লটারী'। এই সিনেমারই একটি গানে লিপ দেন জহর। 'ব্রহ্মা যখন দাঁড়িপাল্লায়'। অদ্ভুত লিরিক। যেন জহর রায়কে মাথায় রেখেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গানটি লেখেন। দুরন্ত চিত্রায়ণ বাংলার চার্লির। সুর দেন নচিকেতা ঘোষ। গেয়েছিলেন শ্যামল মিত্র।

'ব্রহ্মা যখন দাঁড়িপাল্লায়

তোমায় আমায় তুলল ভগবান।

আমার চেয়ে তোমার ওজন

বেশি কি, সমান সমান।

.....

ঠাকুর তুমি পল্কা

তোমার ওজন হাল্কা

তাই তো তুমি তুড়ি লাফে

পৌঁছে গেলে আসমান।

.....

যতবার মনে করি

প্রভু আমি যে তোমায় গড়ি

তাই তো আমি তোমার চেয়ে

অনেক শক্তিমান।'

অসামান্য অভিনয় দিয়ে গানের কথায় আরও হাস্যরস ঢেলে দেন জহর রায়। যোগ্য সঙ্গত দেয় শ্যামল মিত্রের গায়কী। বাংলার চার্লির প্রথম সিনেমায় সুযোগ পাওয়াও দ্য গ্রেট ডিক্টেটরের দৌলতেই। দেশ স্বাধীনতার বছর। পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় 'পূর্বরাগ' সিনেমাটি তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সটান তাঁর কাছে হাজির জহর। অডিশনে জহর চার্লি চ্যাপলিনের 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর'-এর পার্ট করলেন। আর তাতেই পেয়ে গেলেন সুযোগ। তারপর তো ইতিহাস। বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগে সে কী দাপট। একাই উতরে দিতেন এক-একটা ছবি। ভানু-জহর জুটি মাইলস্টোন তৈরি করে দেয় বাংলা সিনেমার ইতিহাসে।

'জহর কাকাই বেস্ট'

কলকাতায় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবি মুক্তির সময় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। হলে 'গুগাবাবা' দেখতে ঢুকেছিল গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে। সে তখন অনেকটাই ছোট। সিনেমা দেখে বেরোলে ভানুবাবু তাকে সবার সামনেই জিজ্ঞাসা করেন, 'কী রে, কাকে সবচেয়ে ভাল দেখলি?' সবার সামনেই গৌতমের উত্তর, 'জহর কাকাই বেস্ট। সবচেয়ে ভাল।' পাশে দাঁড়িয়ে তখন অনুপকুমার, রবি ঘোষরা। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। স্মৃতিচারণটা একসময় হাসতে হাসতে করেছিলেন স্বয়ং গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

সুচিত্রা-সখ্য

সুচিত্রা সেন জহরকে ডাকতেন কখনও ভাইয়া, কখনও চার্লি বলে। তিনি পাবনার মেয়ে, খাস বাঙাল। মাঝে-মধ্যেই শুঁটকি খাওয়ার সাধ হত। জহরের স্ত্রী কমলাও চট্টগ্রামের। তাঁর রান্নার হাতটি ছিল খাসা। মাঝে মাঝেই স্বামীর আবদারে শুঁটকি রাঁধতে হত। সেই শুঁটকি খাওয়াতে হত স্বামীর প্রিয় বান্ধবীকে। জহর স্ত্রীকে বলতেন, যাও, শুঁটকি রেঁধে দিয়ে এসো। গাড়ির ব্যবস্থাও করে দিতেন। কমলা শুঁটকি রেঁধে নিয়ে যেতেন সুচিত্রার বাড়ি। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও জহরের বাঙাল-যোগ। দুজনেই বরিশালের। জহর মাধবীকে বলতেন চ্যালা, আর মাধবী ডাকতেন গুরু বলে। প্রতি বিজয়া দশমীতে পোস্টকার্ড পাঠাতেন। আশীর্বাদ। যত দিন বেঁচে ছিলেন।

সত্যজিতের আলজিভ

সিনেমার বাইরেও তিন-চার রকমের জহর ছিলেন। নাটকের জহর, কৌতুকের জহর, পড়ুয়া জহর আর ২১/১ রাধানাথ মল্লিক লেনের জহর। টালিগঞ্জে সকলেই জানত, কারও সঙ্গে বিবাদ নেই জহরের। কিন্তু সেই জহরই রুখে দাঁড়ান যখন রঙমহল থিয়েটার বন্ধ হতে বসে। শিল্পীদের নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকতেন রাস্তায়। পরে সকলকে নিয়ে রঙমহল কার্যত তিনিই চালিয়েছেন। তাঁরই পরিচালনায় নীহাররঞ্জন গুপ্তের লেখা 'উল্কা', 'সুবর্ণগোলক', 'আমি মন্ত্রী হলাম'। একের পর এক সুপারহিট। সামনে বসে জহর রায়ের অভিনয় হাঁ করে গিলত দর্শক। মঞ্চে পিন ড্রপ সাইলেন্স। জহর ওঠা মানেই কার্যত ব্লকবাস্টার। মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেও মঞ্চে ওঠেন। এই রংমহলে বসেই সাংবাদিক রবি বসুকে একদিন জহর জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁ রে রবি, তুই কখনও সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ দেখেছিস?' রবি তো থ। সত্যজিতের আলজিভ কি চাইলেই দেখা যায় নাকি?

জহর বলেন, 'দেখার ইচ্ছে থাকলে আমার মেসে আসতে হবে।' কলেজ স্কোয়ারের কাছে ৭১/১ পটুয়াটোলা লেনে অমিয় নিবাস। তারই তিনতলায় দুটি ঘর ছিল জহরের আস্তানা। রবি মেসে যেতে জহর টেবিলের ড্রয়ার টেনে বের করেন সত্যজিতের ইয়াব্বড় ছবি। বিগ ক্লোজ আপ। হা-হা করে হাসছেন, আলজিভটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! ও হরি! বোঝো কাণ্ড। সত্যজিতের সেই অট্টহাস্য আসলে উল্টোরথ পত্রিকার অনুষ্ঠানে জহরের 'ন্যাপাসুর বধ' কমিক শুনে। কুমোরটুলি থেকে দুগ্গাঠাকুর আনার সময়ে অসুরটা ভেঙে যাওয়ায় পাড়ার 'পার্মানেন্ট বেকার' ন্যাপাকে অসুর সাজিয়ে পাঁচ দিন ধরে কী কাণ্ড হল, তা নিয়েই কমিক। ধর্মতলার নিউ ক্যাথে বার ছিল জহরের প্রিয় আড্ডাঘর। এক সন্ধেয় সেখানে বসে পানপাত্রে চুমুক দিতে-দিতেই আইডিয়াটা তাঁর মাথায় খেলে যায়। পরের কয়েক দিনে বানিয়ে ফেলেন গোটাটা। ফাংশনে সুপারহিট। পুজোয় রেকর্ড হয়ে বেরিয়েই ফাটাফাটি বিক্রি।

অমিয় নিবাস

পটুয়াটোলা লেনের অমিয় নিবাসের অন্য একটা মাহাত্ম্য ছিল। সেটা শুধু জহরের অফিস নয়, তাঁর লাইব্রেরিও। বারোটা আলমারিতে ঠাসা বই। মারি সিটনের 'আইজেনস্টাইন', হ্যারল্ড ডাউন্সের 'থিয়েটার অ্যান্ড স্টেজ', জর্জ হেনরি লুইসের 'অন অ্যাক্টরস অ্যান্ড দ্য আর্ট অফ অ্যাক্টিং' শেক্সপিয়রের বিভিন্ন সংস্করণ, চ্যাপলিন, স্তানিস্লাভস্কির 'মাই লাইফ ইন আর্ট' অ্যারল্ড ফ্লিনের 'মাই উইকেড উইকেড ওয়েজ', জন অসবর্নের 'ইনঅ্যাডমিসিবল এভিডেন্স'। হোমার, ভার্জিল, পাস্কাল, চসার, দান্তে, প্লুটার্ক। ডারউইনের 'দ্য ভয়েজ অফ দ্য বিউগল', সমারসেট মমের 'গ্রেটেস্ট শর্ট স্টোরিজ'। কী নেই। আর এত্ত বাংলা বই। চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। আলমারি ঘেরা মেঝেয় বিছানা পাতা। তাতে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়তেন জহর। তাঁকে এই নেশাটা ধরিয়েছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরি। তাঁরও ছিল একই নেশা আর বিরাট সংগ্রহ।

সুবর্ণরেখা প্রকাশনীর ইন্দ্রনাথ মজুমদার বলতেন, ১৯৫০ থেকে ৭০, এই কুড়ি বছরে কলকাতায় যত ভাল বই এসেছে তার প্রায় সবই ছিল জহরবাবুর সংগ্রহে। দিব্যি হিন্দি পড়তে-লিখতে পারতেন পাটনাইয়া জহর। হিন্দিতে সংলাপ বলা কোনও ব্যাপারই ছিল না। তবে বম্বে গিয়ে কাজ করতে চাননি কোনওদিন। 'পয়লা আদমি' নামে একটা হিন্দি ছবি অবশ্য করেছিলেন জহর রায়। তাঁর মৃত্যুর পর বই নিয়েই ভারী বিপাকে পড়েন তাঁর স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা। তখন মেসের ঘর ছেড়ে ২১/১ রাধানাথ মল্লিক লেনের একতলায় ভাড়া নেওয়া দুকামরার বাসা। জহর-জায়া কমলা প্রথমে একটি ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে সব বই রেখে দেন। পাড়ার স্বরাজ পাঠাগারে দিয়ে দেন প্রায় সাড়ে ছশো বই। পরে অন্য ঘরটিও ছাড়তে হয়। নন্দন লাইব্রেরি ও নাট্যশোধ সংস্থা প্রচুর বই কিনে নেয়। ১৯৯৬ সালে ইন্দ্রনাথবাবুও কেনেন প্রায় আড়াই হাজার বই। মেয়েদের বিয়ের পর বেশ কিছু বই তাঁদের শ্বশুরবাড়িতেও পাঠিয়ে দেন কমলা। শুধু রবীন্দ্র রচনাবলিটা নিজের কাছে রেখে দেন।

রংচটা নেমপ্লেট

একটা সময় স্বাস্থ্যের প্রতি দারুণ নজর ছিল জহরের। বাতাসার মধ্যে পেঁপের রস ভিজিয়ে খেতেন। ছাগলের দুধ খেতেন। কিন্তু একটা সময়ের পর থেকে লিভার আর পেরে উঠছিল না। ফিরে ফিরে আসছিল জন্ডিস। ১৯৭৪-এ যুক্তি তক্কো-র শুটিং। কাছাকাছি সময়েই উত্তম অভিনীত 'ব্রজবুলি'। গোলগাল সুন্দর দেহটা তখন প্রায় কঙ্কাল। সিনেমায় কেউ আর কাজ দিতে চায় না, এড়িয়ে যায়। রংমহলই সম্বল। ১৯৭৭ সালের পয়লা অগাস্ট সকালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একটা ফোন পান জহরের পাড়া থেকে, 'মেডিক্যাল কলেজে জহরদা মারা গেছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু খবর দিতে পারেন?' ভানুকে সঙ্গে নিয়ে সৌমিত্র চলে আসেন মেডিক্যালে। তখন তাঁরা শুধু দুজন। আর কেউ নেই।

ভানু ভীষণ ভেঙে পড়েন তাঁর প্রিয় জহুররের জন্য। আরে কে ভেনো বলে ডাকবে? জহরের বাড়িতে এসে কাঁদতে-কাঁদতে দরজার সামনেই বসে পড়েন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁদের সঙ্গে দিনরাত ওঠা-বসা ছিল জহরের, কদিন পর থেকে তাঁরা কেউই আর খবর নেননি এক দিনও। ব্যতিক্রম শুধু জহুররের প্রিয় ভেনো। শুধু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমেডি-ম্যাজিক কমে যাবে বলে কোনওদিন বাঙাল ভাষায় ডায়লগ বলেননি জহর রায়।

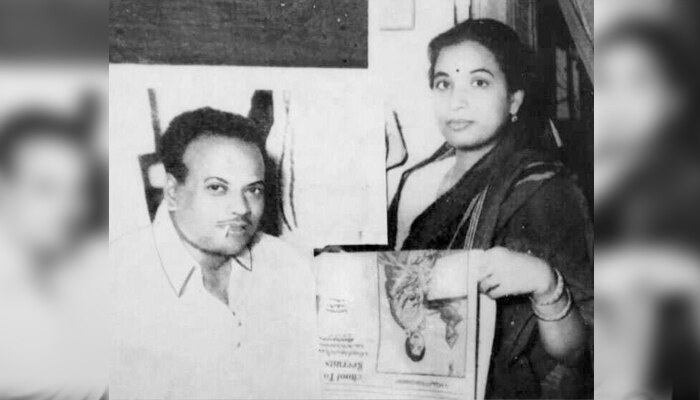

হলদে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটা সাদা-কালো ছবি। একটা যুবা বয়সের পোর্ট্রেট, আর একটা অমিয় নিবাসের ঘরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রাজার মেজাজে জহর। তেতাল্লিশ বছর পেরিয়ে আলো অত্যন্ত ক্ষীণ। তবুও চিলতে গলির সবুজ দরজার মাথায় রংচটা নেমপ্লেটটা চোখে পড়ে। জহর রায়।

তথ্যঋণ : ভানু সমগ্র, হাসির-রাজা ভানু-জহর